In diesem Jahr feiert Josef Wincklers Roman "Der tolle Bomberg" seinen hundertjährigen Geburtstag

11.10.2023

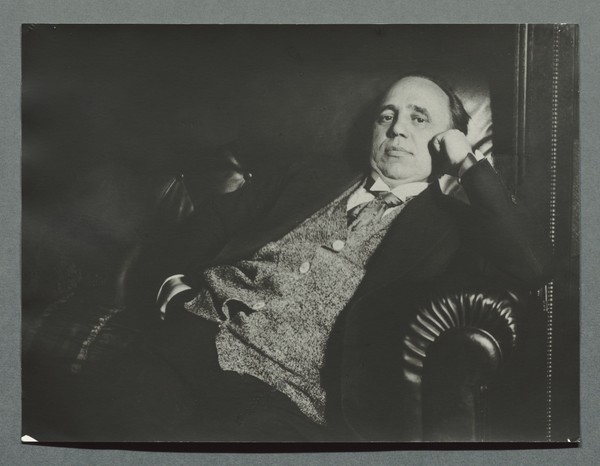

Vor hundert Jahren erlangte der westfälische Autor Josef Winckler mit seinem humoristischen Bestseller Der tolle Bomberg weite Bekanntheit. Die zahlreichen Ausgaben des Romans, die als Teil von Wincklers Nachlass im Westfälischen Literaturarchiv verwahrt werden, zeugen von seiner großen Beliebtheit. Heute sind Autor und Buch jedoch fast in Vergessenheit geraten. Wir fragen uns: Worüber lachte Westfalen?

Josef Winckler gelang 1923 der Durchbruch mit seinem erfolgreichsten Roman Der tolle Bomberg, einer im Münsterland angesiedelten anekdotischen Geschichte rund um den Streiche spielenden Baron von Bomberg. Er erweckte Gisbert von Romberg, ein realhistorisches münsterländer Urgestein, zum Leben und traf damit nicht nur bei den Leser*innen einen Nerv - auch durch seine Verknüpfung des Romberg-Mythos mit einem Fundus typisch westfälischer Erzählstoffe schafft er es, die nach dem Ersten Weltkrieg aufkeimende Volksideologie zu seinem Vorteil zu nutzen und den tollen Bomberg zu einer sagenumwobenen Volksfigur zu machen. Mit 750.000 verkauften Exemplaren ist das Buch ein echter Kassenschlager und befand sich mehrere Jahre an der Spitze der Bestsellerlisten, bis es 1929 von Erich Maria Remarques’ Im Westen nichts Neues von Platz 1 verdrängt wurde.

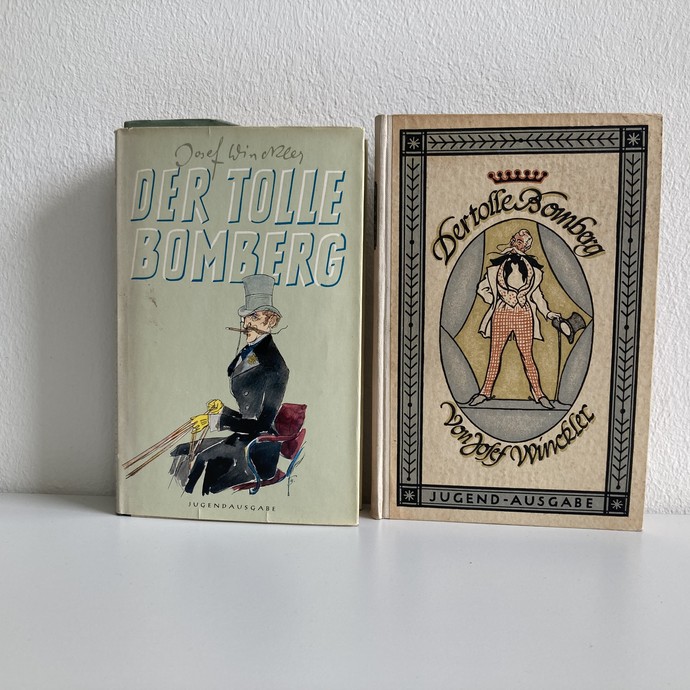

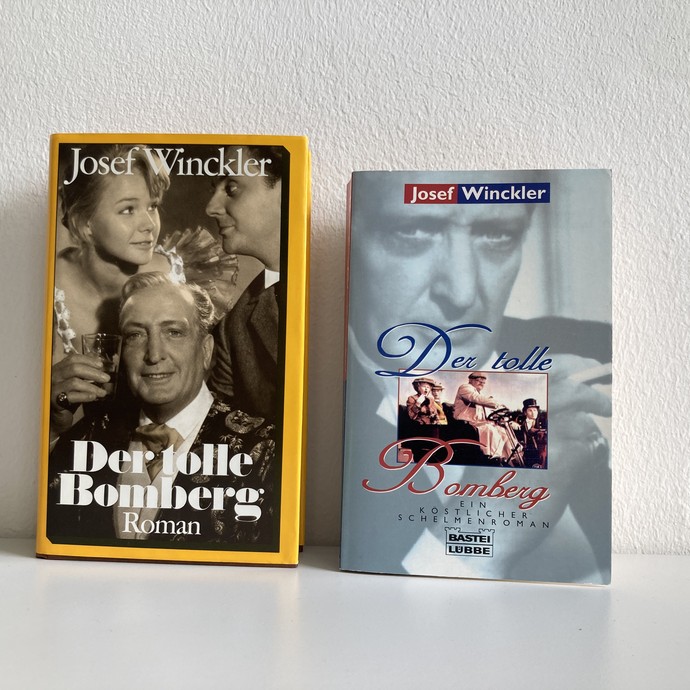

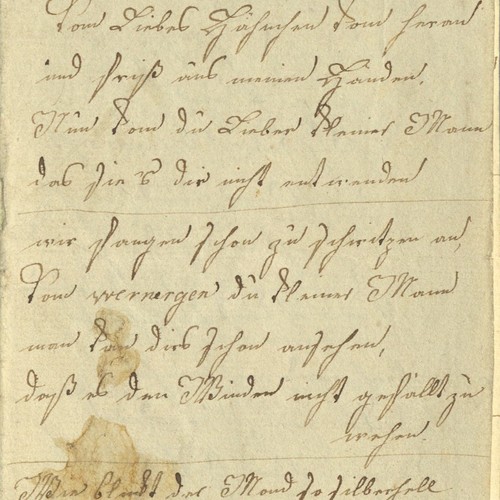

Friederike Krüger: Verschiedene Ausgaben von "Der tolle Bomberg" von Josef Winckler. Die Ausgaben befinden sich im Westfälischen Literaturarchiv im LWL-Archivamt für Westfalen (WLA), Josef Winckler (Nyland Stiftung), Bestand 1023. Signaturen der Bücher v.l. (obere Reihe): 3204, 3041, 3042, 3145, 3233, 3176; (mittlere Reihe): 3043, 3205, 3207, 3044, 3157, 3143, 3395; (untere Reihe): 3146, 3032, 3147, 3150, 3301, 3149.

Die Figur des tollen Bomberg lässt sich in eine lange Reihe von Schelmenfiguren einordnen: Neben Till Eulenspiegel und dem Baron von Münchhausen als fiktive Charaktere bediente sich Winckler aber vor allem an den Erzählungen rund um die real-historische Person Gisbert von Romberg, einem exzentrischen Adligen, der im gesamten Münsterland Ländereien, Bergwerke und Zechen besaß. Er wurde 1839 auf Schloss Buldern als Sohn eines königlichen Kammerherrn und seiner Frau geboren und verstarb 1897 auch dort, nachdem er das Schloss einige Jahre zuvor als Alterswohnsitz bezogen hatte. Bekannt wurde Romberg vor allem durch seinen extravaganten Lebensstil und seine ausschweifenden Feiern im Münsterischen Romberger Hof und Café Midy, “die bis zu Anfällen von Zerstörungswut reichten” (Delseit u. Gödden 334). Trotz zahlreicher Eskapaden und hohen Ausgaben für Feste und deren Schadensersatz konnte Romberg das Familienerbe vermehren und sich erfolgreich gegen eine Enteignungsklage seiner Cousins wehren. Ebenso wie die Figur des Bombergs nahm er die Oberschicht und den Adel regelmäßig mit fiesen Späßen aufs Korn.

Die öffentlichen Meinungen zum Roman fielen, bis auf ein paar Ausnahmen, positiv aus. Die meisten Pressestimmen aus der Zeit fanden den neuen westfälischen Helden unterhaltsam; der Roman wurde “als befreiend-unpolitisches Zeugnis eines warmherzigen Heimatstolzes” (Thoss 500) angesehen. Kritik wurde nur einzeln geäußert, so nennt der Münsterische Merkur den Roman ein “abscheuliches, verdammenswertes Machwerk” (Auch, Rezension abgedruckt auf Schutzumschlag). Dennoch wurde die Geschichte von Bomberg in der breiten Öffentlichkeit sehr gut angenommen. Das Buch wurde für seine “Schnurrigkeit und Deftigkeit”, Winckler für sein “Fabuliertalent” (Delseit u. Gödden 332f.) gelobt. Der westfälische Schelmenroman wurde in zahlreichen Ausgaben veröffentlicht, unter anderem als Feld-, Front- und 'bereinigter' Jugendausgabe, und fand 1932 und 1957 seinen Weg auf die Kinoleinwand.

Besonders die eskapistische Wirkung wurde geschätzt: Der tolle Bomberg zieht die Menschen aus ihrer Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg hinein in die geordnete Welt der reichen, westfälischen Oberschicht des 19. Jahrhunderts und ermöglicht ihnen so, der Realität für ein paar Stunden mit viel Lachen und Schmunzeln zu entfliehen. So unpolitisch die Geschichte von Bomberg auch sein mag, Josef Winckler war es in keinem Fall. Noch einige Jahre zuvor schrieb er gemeinsam mit anderen Schriftstellern kriegsbejahende und nationalistische Volksdichtung, obwohl Winckler selbst nie im Krieg gekämpft hat.

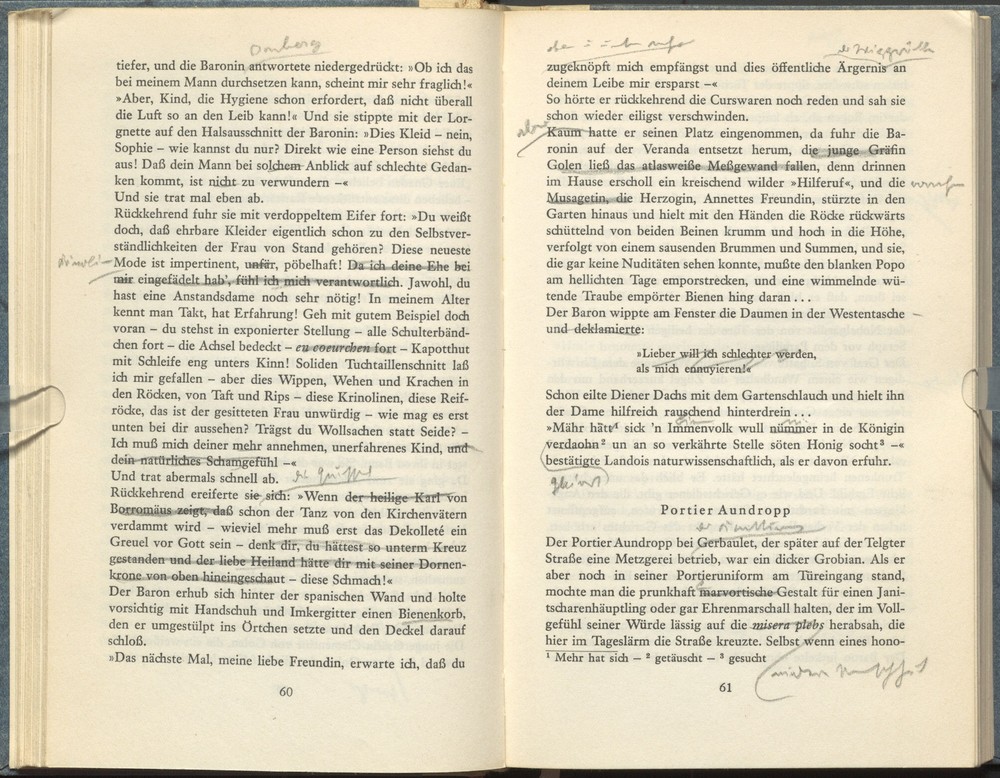

Die gute Unterhaltung, die Bomberg verspricht, hängt eng zusammen mit den Streichen, die der Baron Menschen aus der Oberschicht und insbesondere dem Adel spielt. Dass die Opfer der Späße häufig Frauen sind, ist vielleicht der Zeit geschuldet. Aus heutiger Sicht hinterlassen diese 'Lustigkeiten' dennoch einen fahlen Beigeschmack von internalisierter Misogynie. So beschließt der Baron zu Beginn des Romans zu heiraten - “‘man reiche mir dies Eheweib!’ ‘Ich setz’ sie Ihnen mit auf die Rechnung’” (26) - und führt seine auserkorene Braut Sophie von Gutelager auf eine Hochzeitsreise. Dabei klärt er die junge Frau, die “noch charnix von der Welt chesehen” (32) hat, nicht darüber auf, dass sich die Kutsche die ganze Zeit im Kreis durch sämtliche Dörfer rund um die Stadt Münster bewegt und schenkt ihr darüber hinaus an jeder Haltestelle jeweils einen anderen Vogel im Käfig. Die Reise findet schließlich ein Ende, als der Baron die Kutsche vor seinem Schloss mit den Worten “Hier ist dein Nest - mein Turtelchen!” (34) zum Halten bringt und seine mittlerweile sehr aufgelöste Frau sich daraufhin “drei Tage [schämte] und [...] zur Mutter zurück [wollte].” (34).

Aus der Einführung seiner Frau in die adlige Gesellschaft macht sich der Baron einen Spaß, indem er in die Rückenausschnitte sämtlicher anwesender Damen Flöhe streuen lässt und im anschließenden Chaos die hilflose Lage “der süßen Gräfin Stalberg, die gepeinigt blind in seine Arme heranstürzte” (52) mit sexueller Übergriffigkeit ausnutzt. Die Flöhe für diese Aktion erwirbt der Baron beim Zoologen Landois, der auf der tatsächlichen historischen Person des Münsterschen Zoogründers, Hermann Landois, beruht. Dieser schrieb bereits 1874 “eine dialektsprachlich[e] Romanreihe” und thematisierte darin indirekt Rombergs “Trinkleidenschaft und die Liebe zur Musik” (Delseit u. Gödden 335), hatte allerdings über die Grenzen des Münsterlands hinaus keinen Erfolg. Eine tatsächliche Bekanntschaft bestand zwischen den beiden Männern übrigens nicht.

Insgesamt nehmen Frauen in der Erzählung eine Randstellung ein, - Männer dominieren die Handlung und bestimmen diese, Frauen fügen sich oder dienen als Objekte für Streiche. Die Hierarchie der Gesellschaft wird also auch textimmanent wiedergegeben und gestärkt. Wincklers Schreibstil wirkt antiquiert - seitenlange Dialoge und bis ins kleinste Detail ausgeschmückte Anekdoten stimmen mit dem heutigen Zeitgeist nicht mehr überein. An vielen Stellen scheint Der tolle Bomberg beinahe “überkonstruiert” und dessen Formulierungen künstlich.